zeplin 介紹

今天給大家介紹一款軟體—Zeplin,它是集標註、切圖、雲存儲、Guideline和生成前端代碼於一體的協作軟體。作者在團隊中已經使用了一段時間,親測好用,軟體的主要功能是標註,引入團隊後設計師再也不用標註,前端工程師看標註的效率也提高,一舉兩得。

今天給大家介紹一款軟體—Zeplin,它是集標註、切圖、雲存儲、Guideline和生成前端代碼於一體的協作軟體。作者在團隊中已經使用了一段時間,親測好用,軟體的主要功能是標註,引入團隊後設計師再也不用標註,前端工程師看標註的效率也提高,一舉兩得。

Zeplin: zeplin.io

在使用馬克曼標註時,很多設計師無法確定哪些信息需要標註,大多的處理方法是把所有間距元素都標註上,但其實有些信息是不必要的,這樣反而不利於工程師瀏覽。

其次,當項目的頁面很多時,標註會占用一部分時間,開發做好介面,進行視覺驗收的時候,還要截圖再標明視覺錯位的地方,如果是安卓有多個尺寸,還要出多個標註稿。對於疊代比較快的團隊來說,標註是一件耗時耗力的事情。

Zeplin的出現就是為了解決以上溝通錯位的問題,設計師不用再為標註勞心,工程師看設計稿的效率也提高了,一舉兩得。

Zeplin支持sketch和PS文件導入,安裝好後會自動把插件裝上,插件的作用是把設計稿導入到Zeplin。

首次登錄,會提示你創建一個項目,免費版的用戶可以創建一個項目,企業用戶100美元/月可以無限創建。

創建完成後,可以邀請團隊成員進來,把團隊成員設置為管理員,每一個成員都可以邀請其他成員進來。

-----

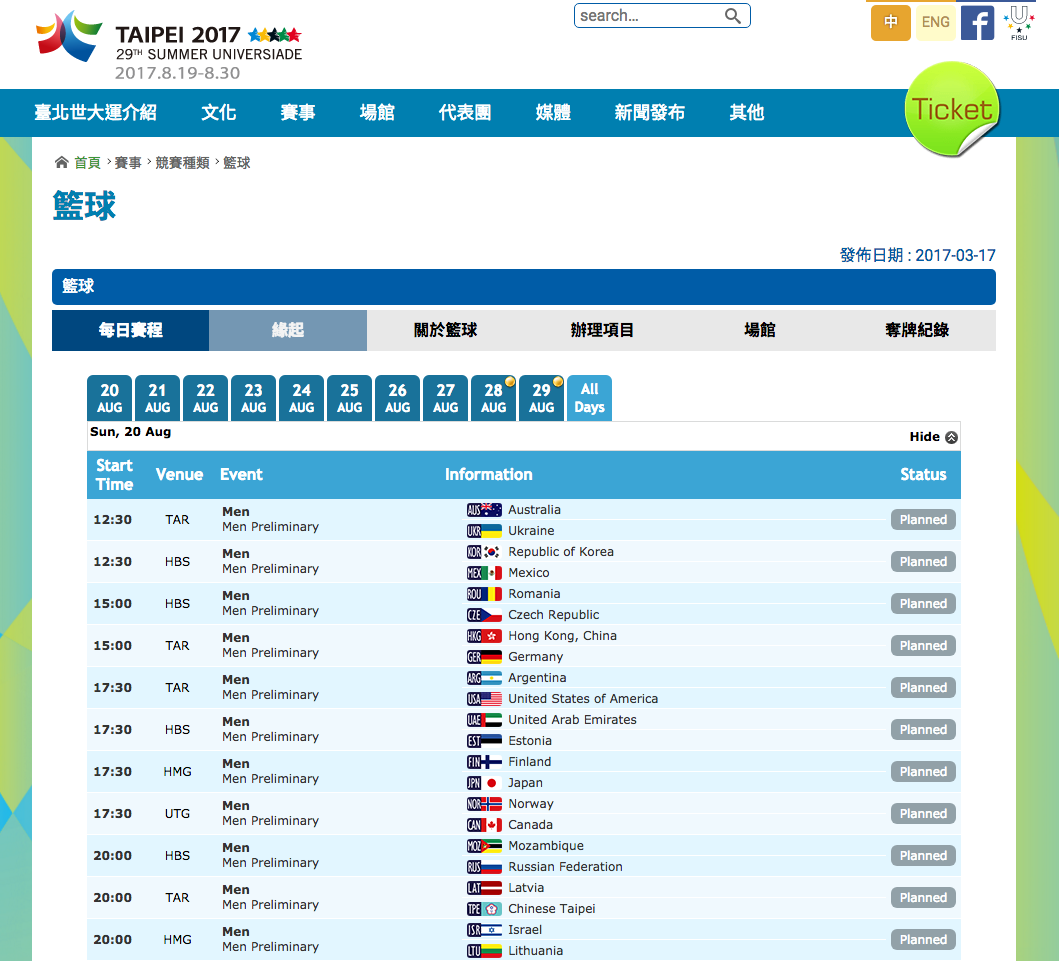

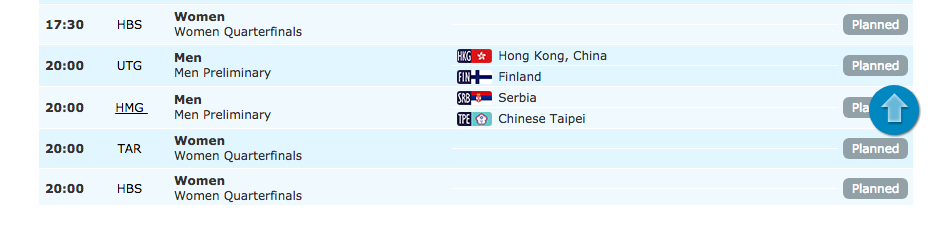

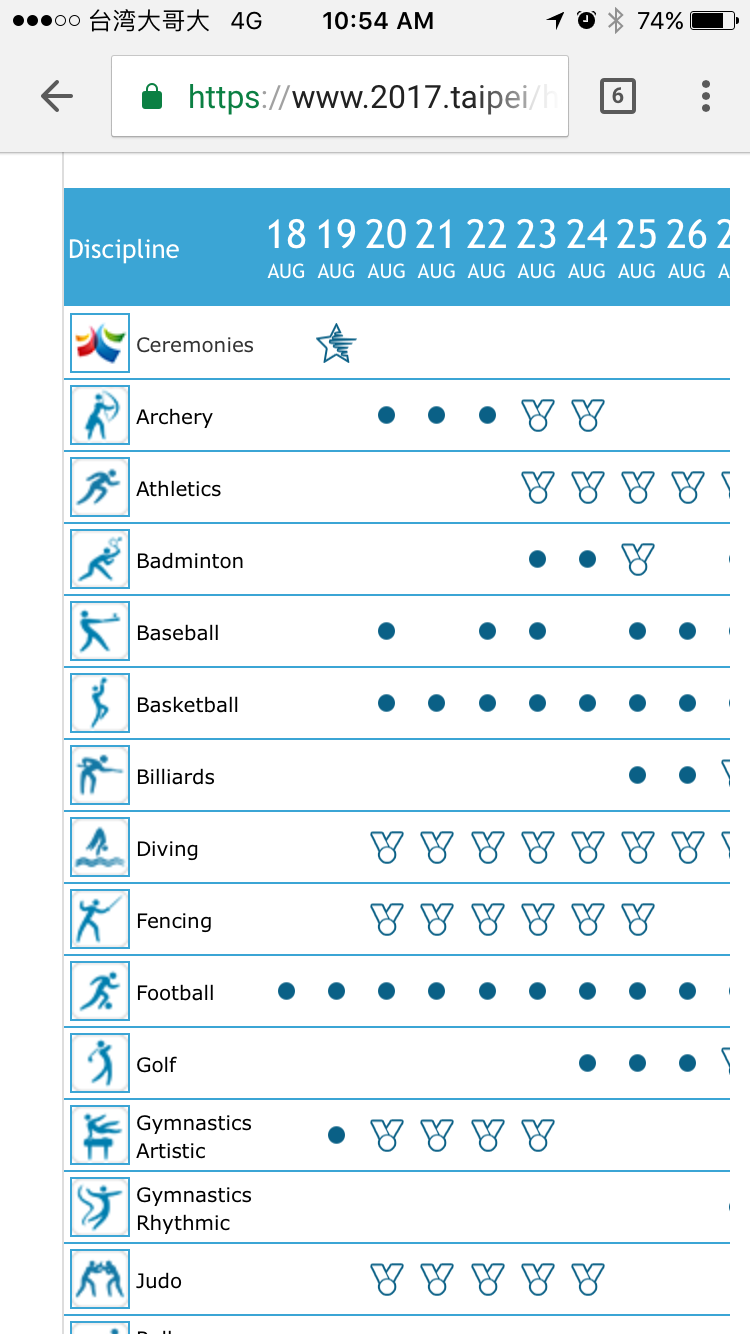

實際使用展示

記得開檔案時要選擇新增"工作區域" 如下圖

工作區域有很多種預設規格可供選擇 (當然也可以自訂)

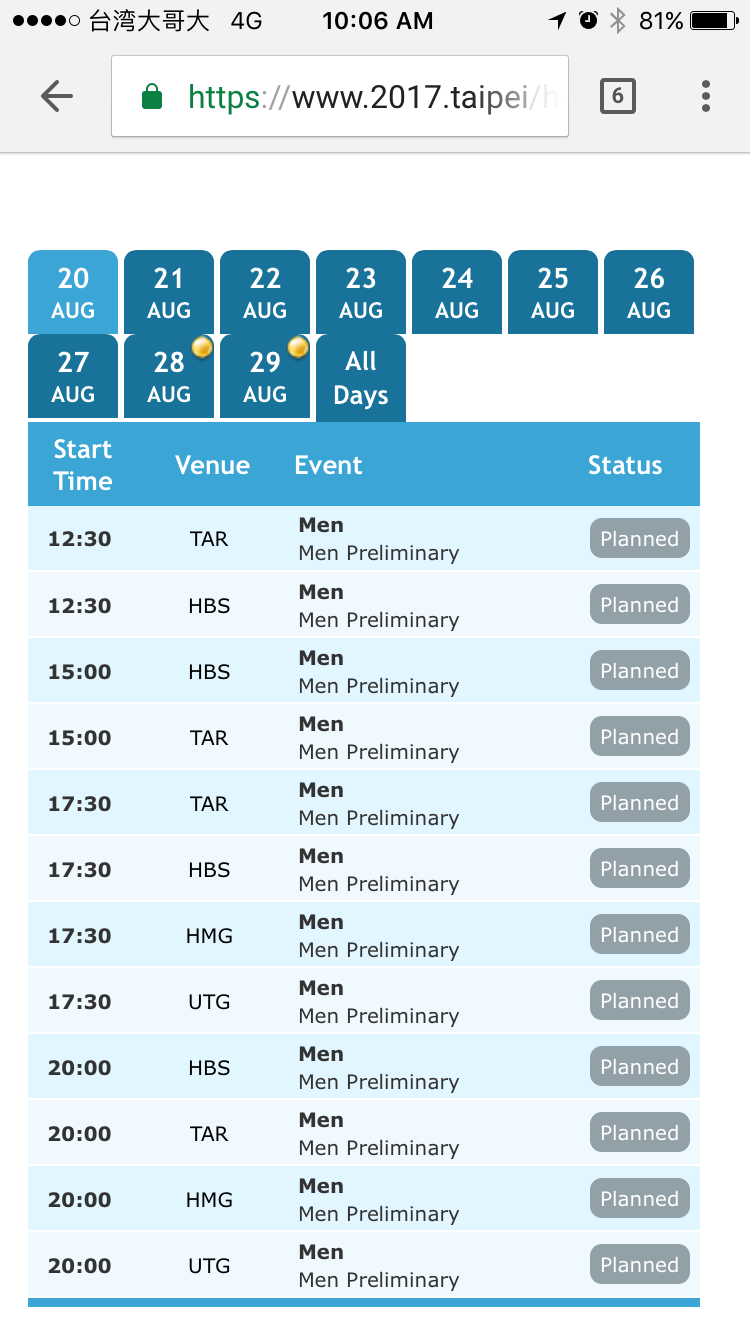

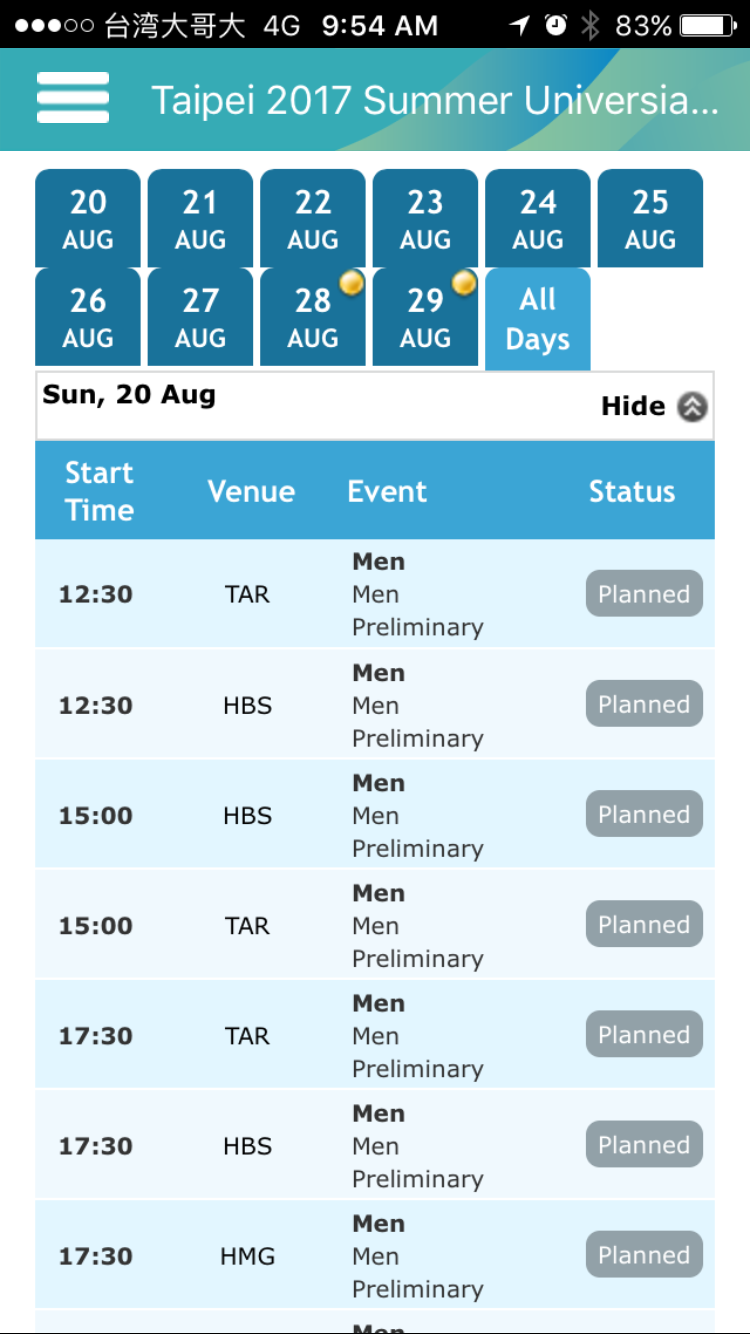

可以匯出的狀態 畫面是這樣~

可以按黃色按鈕匯出

文章節錄自:再見!設計稿標註! https://read01.com/zh-tw/zg2PBD.html#.WboV9bIjGUl

創建完成後,可以邀請團隊成員進來,把團隊成員設置為管理員,每一個成員都可以邀請其他成員進來。

-----

實際使用展示

記得開檔案時要選擇新增"工作區域" 如下圖

工作區域有很多種預設規格可供選擇 (當然也可以自訂)

可以匯出的狀態 畫面是這樣~

可以按黃色按鈕匯出